Forschungsthemen

Sozio-technische Dienstleistungssysteme werden in Wirtschaft und Gesellschaft immer wichtiger und ein Treiber für Innovation, Wachstum und Beschäftigung. Die Beispiele dafür sind vielfältig: innnovative Versorgungsformen in der Gesundheitswirtschaft, wirtschaftliche Betreibermodelle in der Luftfahrtbranche, klimaschonende Mobilitätskonzepte in der Automobilindustrie, hochwertigen Kundendienst im Bereich der Finanzdienstleistung oder interaktive Unterhaltungs- und Medienangebote. Gemeinsam ist diesen Beispielen, dass die Innovation bei soziotechnischen Dienstleistungssystemen durch Informations- und Kommunikations-technologien (IKT) massiv beschleunigt wird und IKT die Intensität des Wettbewerbs verstärkt.

IKT bewirkt vor allem eine Änderung der starren Rollenverteilungen von Leistungsgebern und -nehmern. An ihre Stelle tritt eine interaktive Wertschöpfung, in der durch IKT sowohl die Individualisierung von Leistungen als auch deren industrielle Entwicklung und Erstellung zunehmen. All dies ist ohne eine konsequente Gewinnung und Verwertung von Informationen undenkbar. Die Digitalisierung von Produkten und Prozessen wird damit zu einem zentralen Treiber der Veränderung hin zu serviceorientierten Formen der Wertschöpfung (Karmarkar 2004; Satzger 2008).

Entscheidende Faktoren für diese Entwicklung sind die wachsende Mobilität bei der Nutzung von Informationssystemen (Smartphones), die zunehmende Softwaredurchdringung und Vernetzung von Sachgütern, die steigende Durchlässigkeit von technischen und betriebswirtschaftlichen Informationssystemen (Fleisch & Dierkes 2003) sowie die einfachere Integration und Adaption von Geschäftsprozessen – z.B. durch serviceorientierte Architekturen (SOA) und / oder ein „Internet der Dienste“ (Barros & Dumas 2006; Riedl u. a. 2009; Fano & Gershman 2002).

Interaktive Wertschöpfungsprozesse erfordern demnach die Fähigkeit, komplexe, sozio-technische Systeme zu gestalten, zu betreiben und zu verbessern. Sie werden damit zu einem Treiber für technologische Innovationen und erfordern gleichzeitig eine enge Vernetzung von Produkt- und Dienstleistungsinnovation.

Diese Herausforderung wird weltweit gesehen. So wird in unterschiedlichen Disziplinen und an zahlreichen Institutionen die Forschung und Lehre im Bereich Service Science, Management, and Engineering (SSME) entwickelt. Prominente Beispiele sind dafür die Universität Cambridge, das Karlsruhe Institute of Technology (KIT) oder die Universität Peking. Auch in der Wirtschaft wird die Auseinandersetzung mit SSME gefordert, gerade auch aus Reihen der IKT-Branche, in deren Geschäftsmodellen Services große Bedeutung gewonnen haben. Vorreiter ist hier die IBM.

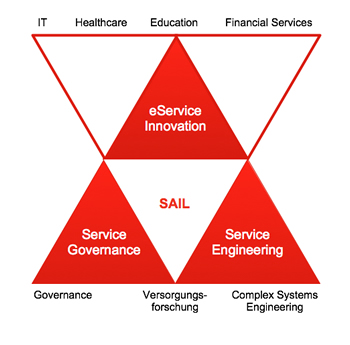

Die Vision der Forschung ist „Driving Innovation with Services“. Das Ziel der Forschung ist es, in drei Schwerpunkten zu der Entwicklung, dem Betrieb und der Verbesserung komplexer soziotechnischer Dienstleistungssysteme beizutragen. Dabei werden sowohl Zugänge und Methoden der Betriebswirtschaft als auch der Wirtschaftsinformatik gewählt. Die Schwerpunkte der Forschung: Service Governance, Service Engineering und e-Service Innovation (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1.: Forschungschwerpunkte

Abbildung 1.: ForschungschwerpunkteService Governance

Die Gestaltung und Nutzung von Dienstleistungen steht in enger Wechselwirkung mit dem sozio-ökonomischen Umfeld. Ziel ist es daher, geeignete Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Entwicklung. Einführung und Nutzung von IT-basierten Dienstleistungen – insbesondere in Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung – zu erkennen und zu gestalten. Übergreifende Forschungsfrage: Welche institutionellen und organisatorischen Rahmenbedingungen fördern die Entwicklung, Einführung und Nutzung von neuen IT-basierten Dienstleistungen?

Service Engineering

Die Weichenstellung für den Innovationsgrad, die Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit von Services wird bei ihrer Entwicklung gelegt. Oftmals fehlt es aber in Unternehmen und der Verwaltung noch an Methoden und Werkzeugen für eine systematische Entwicklung von Services, bei der technische, soziale und betriebswirtschaftliche Aspekte integriert werden. Auch ist die Anwendung von Methoden des Service Engineerings noch in vielen Domänen nicht erprobt und wissenschaftlich evaluiert. Damit bestehen erhebliche Erkenntnisdefizite für eine gezielte Neu- und Weiterentwicklung von Methoden und Werkzeugen für das Service Engineering. Übergreifende Forschungsfrage: Mit welchen Methoden und Werkzeugen können Innovationsgrad, Qualität, Kosten und Dauer der systematischen Entwicklung von Dienstleistungen verbessert werden?

eService Innovation

Ein dritter Schwerpunkt soll in enger Verzahnung mit dem neuen Studiengang „IT-Management und -Consulting“ entwickelt werden. Im Bereich e-Service Innovation sollen in Zusammenarbeit mit Partnern aus Wirtschaft und Verwaltung domänenspezifische e-Services konzipiert und pilotiert werden, die im Rahmen des Technologietransfers dann auch in die Anwendungsfelder überführt werden können. Übergreifende Forschungsfrage: Mit welchen e-Service-Innovationen kann die Leistungsfähigkeit ausgewählter Dienstleistungssysteme messbar verbessert werden?

Service Application and Innovation Laboratory (SAIL)

Ein verbindendes und zentrales Element der Forschungsschwerpunkte ist das Service & Application Innovation Laboratory (SAIL). Das Labor dient der Erprobung von Methoden und Werkzeugen des Service Engineerings. Ferner soll es ebenso die Erprobung und Entwicklung von e-Service-Innovation erleichtern, indem eine dazu förderliche Anwendungs- und Endgeräte-Infrastruktur aufgebaut und bereitgestellt wird.