Oberseminar Sommer 2015

| When and where: | Thu 4pm – 6pm, D-220 |

| Contact: | Prof. Dr. Frank Steinicke |

Inhalte

Das Oberseminar/Forschungskolloquium richtet sich an die BearbeiterInnen von Abschlussarbeiten, die Mitarbeiter und DoktorandInnen der MCI-Arbeitsgruppe sowie an alle MCI-Interessierte (und solche, die es werden wollen). Es wird in dieser Veranstaltung über aktuelle Projekte, Arbeitsergebnisse und Forschungsfragestellungen berichtet und diskutiert. Vortragende sind Mitglieder der MCI-Arbeitsgruppe, Studierende und externe Gäste. Die im Oberseminar/Forschungskolloquium vorgestellten Themen behandeln die Arbeiten der MCI-Arbeitsgruppe im Besonderen aber auch die Mensch-Computer-Interaktion in ihrer gesamten Breite. Die Veranstaltung bietet für alle an der Mensch-Computer-Interaktion Interessierte einen guten Überblick über die in der MCI-Arbeitsgruppe behandelten Themen und die dabei eingesetzten Methoden.

Vorgehen

Die Vortragsthemen werden vorab mit kurzer Inhaltsangabe im Web und über die MCI-News-Mailingliste bekannt gegeben. Spätestens eine Woche vor dem Vortragstermin schickt die/der Referent(in) dazu ein 1/2-seitiges Abstract und eine kurze Vita an Frank Steinicke (steinicke@informatik(steinicke"AT"informatik.uni-hamburg.de)...) und Michael Borchers (borchers@informatik(steinicke"AT"informatik.uni-hamburg.de)...).

Vorlagen

Die Verwendung der Keynote- oder Powertpoint-Vorlagen ist verbindlich. Falls Sie ein LaTeX-Template verwenden möchten, erstellen Sie zu zunächst eines, welches dem CI der o.g. Vorlagen folgt.

QualifizierungsarbeiterInnen-Hinweis

Für die aktuellen MCI-Bachelor-, Master- und -DiplomarbeiterInnen ist der Besuch der Veranstaltung obligatorisch.

Termine:

- 02.07.2015: Anjuly Hoffert (BA-MCI)- Menschzentrierte Entwicklung einer mobilen Android Applikation für ein Shop System

Mobile Applikationen entwickeln sich in unserer heutigen Welt zu einem Bindeglied zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. Demzufolge rückt die Interaktionen zwischen dem Menschen und den mobilen Geräten zunehmend in den Vordergrund.

Mobile Applikationen entwickeln sich in unserer heutigen Welt zu einem Bindeglied zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. Demzufolge rückt die Interaktionen zwischen dem Menschen und den mobilen Geräten zunehmend in den Vordergrund.

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Analyse und Anpassung einer bestehenden Webanwendung, die die Bestandsführung an Lebensmittelprodukten der Teeküche des HCI Arbeitsbereichs der Universität Hamburg verwaltet. Diese Anwendung wird in einem menschzentrierten Entwicklungsprozess um eine plattformabhängige Android Applikation erweitert.

Im Rahmen des Vortrags wird auf den menschzentrierten Prozess der Arbeit eingegangen. Hierbei werden die Phasen der Entwicklung der mobilen Applikation und die bestehende Webanwendung analysiert und vorgestellt. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Analyse- und Designphase gelegt.

Des Weiteren werden die beiden geschaffenen Anwendungen demonstriert.Abschließend werden die Ergebnisse einer summativen Evaluation mittels einer Usability Studie genannt und bewertet.

Christian Schatzschneider (BA-MCI) - Sensitivity of Time Estimation to Manipulated Zeitgebers and Cognitive Load in Immersive Virtual Environments

Virtual reality is a popular topic these days, especially regarding entertainment issues. More and more game-developers offer stereoscopic ports of their products, hoping to establish themselves in the young market of VR-software. The interesting thing about virtual reality is, that it is able to trick the brain into thinking that it is actually dealing with the real world and not just with a sequence of rendered images. But not every aspect of reality is being implemented in every VR-application available and in that sense, often being a ‚faulty‘ reality. This might have unforeseen effects on the brain, since brains developed for dealing with the environment of planet earth (which usually does not defy the laws of physics).

My research is concerned with the manipulation of human short-time perception by controlling certain elements of the virtual environment, or in other words: I raised the question whether neuronal image-processing is involved in time-perception.

In the first part of my presentation, I will present you with a brief introduction to the field of time-perception, which will lead to the hypothesis I developed. In the second part, I present the two experiments I conducted, as well as their results. Lastly, there will be a short overview of the features of the day-time VR-program that I have written in order to conduct the experiments. - 25.06.2015: Silvan Dähn (BA-MCI) - Evaluation und Prädiktion der Texteingabeleistung von On-Screen Tastaturen

Ein Großteil der heute verwendeten mobilen Anwendungen erfordert eine Texteingabe durch den Benutzer. Durch die Verbreitung von Smartphones mit Touch-Screens wurde die Entwicklung von eigenen On-Screen Tastaturen möglich. Zum Vergleich und zur Optimierung von diesen Tastaturen können verschiedene Techniken verwendet werden.In der Bachelorarbeit werden zunächst verschiedene Mechanismen der Texteingabe und deren Verwendung sowie Dimensionen der Klassifikation von Texteingabesystemen erläutert. Anschließend werden Möglichkeiten der Evaluation der Texteingabeleistung von mobilen, tastenbasierten Tastaturen aufgezeigt und miteinander verglichen. Hierbei werden verschiedene häufig verwendete Metriken wie beispielsweise die Levenshtein-Distanz betrachtet. Ein Modell zur Prädiktion der Texteingabeleistung von Tastaturen wird erläutert, implementiert und damit die Eingabeleistung mehrerer On-Screen Tastaturen berechnet. Zur einfachen Evaluation verschiedener Tastaturen für Smartphones mit dem iOS Betriebssystem wurde eine Applikation entwickelt, mithilfe derer sich die quantitativen Metriken der Texteingabe für verschiedene Tastaturen erheben und exportieren lassen.

Für die Entwicklung einer ergonomisch optimierten Tastatur für die einhändige Bedienung mit der rechten Hand wurden die bei dieser Benutzung erreichbaren Bereiche eines Smartphones betrachtet. Die entstandene Tastatur wurde implementiert und ihre Eingabeleistung mit den in der Arbeit beschriebenen Modellen prädiktiert. Anschließend soll die tatsächliche Eingabeleistung mit der entwickelten Applikation in Rahmen einer Studie erhoben werden.

Kolja Kirsch (BA-MCI) -Entwicklung und Evaluierung einer Anwendung zum semi-automatischen Umblättern von Notenblättern

Klavierpartituren umfassen häufig viele Seiten, sodass während des Spielens mehrfach umgeblättert werden muss. Da es nicht immer möglich ist die Noten so zu setzen, dass eine Pause am Ende jeder Seite ist, führt das Blättern zu einer ungewollten Unterbrechung.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit entwickele ich eine Androidapp für Klavierspieler, die die Position des Musikers in einem Musikstück verfolgen und für diesen umblättern kann. Außerdem werden über die Kamera des Tablets Gesten erkannt, die als Blättersignal dienen.

Daraus ergeben sich die folgenden Möglichkeiten das Blättern umzusetzen:

1. Automatisches Blättern, ohne dass der Nutzer dies beeinflussen kann.

2. Blättern durch eine Geste, die über die Kamera erkannt wird.

3. Kombination: Automatisches Blättern, das der Nutzer bestätigen oder abbrechen kann.

Nach der Implementierung plane ich die drei genannten Blättermethoden mit Klavierspielern unterschiedlicher Niveaustufen zu untersuchen.

In diesem Vortrag möchte ich auf die Implementierung mit ihren Herausforderungen und Lösungen eingehen, sowie die Planung meiner Studie vorstellen und diese diskutieren. - 18.06.2015: Ina Reis (BA-MCI) - PaperBrowser - ein Augmented Reality Setup zur Bedienung eines Webbrowsers auf Papier

Mit der Einführung des ersten grafikfähigen Webbrowsers Mosaic wurde im Jahr 1993 das Internet massentauglich. Heute ist es weder aus Industrie oder Wissenschaft noch aus dem Privatleben jeder einzelnen wegzudenken.

Mit der Einführung des ersten grafikfähigen Webbrowsers Mosaic wurde im Jahr 1993 das Internet massentauglich. Heute ist es weder aus Industrie oder Wissenschaft noch aus dem Privatleben jeder einzelnen wegzudenken.

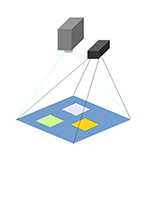

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Aufbau entworfen und umgesetzt, der einen Webbrowser anstatt auf einem Computerbildschirm oder Smartphonedisplay auf Papier zur Verfügung stellt. Dies wird umgesetzt, indem mithilfe einer Kinect Kamera ein Blatt Papier auf der Schreibtischoberfläche erkannt wird. Durch einen Projektor wird dann eine Webseite darauf dargestellt.

Um die Benutzung zu vereinfachen, werden verschiedene Webseiten geöffnet, wenn Papier in unterschiedlichen Farben auf die Schreibtischoberfläche gelegt wird. Mehrere Browserfenster können zeitgleich genutzt werden und auf der Schreibtischoberfläche beliebig angeordnet werden.Im Rahmen des Vortrages sollen verschiedene Konzepte und Begriffe, die für die Gestaltung eines realitätsbasierten Interfaces relevant sind genannt werden. Das daran orientierte Interaktionskonzept wird vorgestellt und begründet.

Zudem wird erklärt, wie die Umsetzung der Anwendung technisch realisiert wurde. Hier wird die Erkennung des Papiers und die Unterscheidung verschiedener Browser mithilfe der Papierfarbe im Fokus stehen.

Abschließend wird vorgestellt, in welchem Kontext so ein Setup genutzt werden kann und auf welche Arten es erweiterbar ist.

Tobias Eichler (MA-Inf) -Agentenbasierte Middleware zur Entwicklerunterstützung in Smart-Environments

Smart-Environments sind Umgebungen, in denen Menschen durch sich intelligent verhaltende Soft- und Hardwarekomponenten unterstützt werden. Software für solche Umgebungen bestehen oft aus vielen Komponenten, die kontextabhängige Entscheidungen treffen und zusammen ein komplexes und verteiltes System bilden.

In diesem Vortrag wird der Entwurf einer agentenbasierten und verteilten Middleware für Smart-Environments vorgestellt. Ziel dabei ist es, schnelle Experimente zu ermöglichen und Entwickler in die Lage zu versetzen, Fehlerfälle schnell identifizieren und reproduzieren zu können. Die Middleware soll die Entwicklung neuer Komponenten erleichtern und die Komplexität des Gesamtsystems reduzieren. Das System wurde innerhalb des Living Place Hamburg, einem Softwarelabor in Form einer voll funktionsfähigen 140 m² großen Loft-Wohnung an der HAW Hamburg, evaluiert. Latenzmessungen zeigen, dass Nachrichten im System auch noch bei sehr hohen Zahlen von Agenten und Kommunikationsgruppen Latenzen aufweisen, die sich gut für Benutzerinteraktion eignen.

Während des Vortrages werden mehrere mit Hilfe des neuen Systems durchgeführte Projekte und Lehrveranstaltungen und die dabei gesammelten Erfahrungen vorgestellt.

-

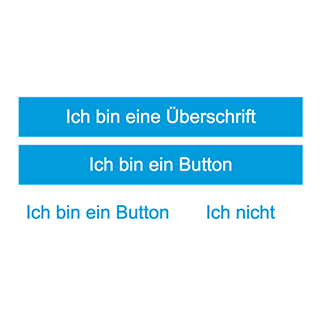

11.06.2015: Malte Lücken (BA-MCI) - Evaluation der Gebrauchstauglichkeit von Buttons im Kontext des Gestaltungsstils Flat Design

Bis vor wenigen Jahren waren viele Elemente grafischer Benutzerschnittstellen (engl. Graphical User Interfaces, GUI) durch realistische Gestaltungsmerkmale geprägt. Viele GUIs stellten beispielsweise dreidimensionale Buttons mit Schatten, Spiegelungen und raffinierten Lichteffekten dar, die diesen vertraute Formen, Materialien und Ornamenten realer Vorbilder wie Schalter oder Knöpfe nachahmen, ohne dass dies für deren Funktion notwendig gewesen wäre. Diesem so genannten Skeuomorphismus steht seit wenigen Jahren der Gestaltungsstil Flat Design gegenüber, bei dem GUI-Elemente ganz bewusst minimalistisch und ohne notwendigen Bezug zu realen Vorbildern gestaltet werden.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden in einer Onlinestudie und einem darauf aufbauenden Laborexperiment Buttons in verschiedenen Ausprägungen der Gestaltungsstile Skeuomorphismus bis Flat Design hinsichtlich der Auswahlhäufigkeit, Reaktionszeit und Präferenz untersucht. Dazu wurden vorab sechs typische Buttonausprägungen aus dem Bereich der GUIs festgelegt, die sich in ihrer Plastizität und dem Detailgrad unterscheiden. Darüber hinaus gab es in der Onlinestudie zu jeder Ausprägungsform eine Variante mit und eine Variante ohne Schatten.

Nach einer kurzen Einführung wird im Laufe des Vortrages auf das genauere Vorgehen eingegangen und die bisherigen Resultate werden präsentiert.

- 21.05.2015: Reinhardt Oertel (BA-Inf)- Nutzerorientierte Entwicklung einer Augmented Reality Golf Simulation

In dieser Bachelorarbeit wurden die grundlegenden Möglichkeiten der „Augmented Reality“ Technologie im Golfsport evaluiert. Es zeigten sich schon zu Beginn der Analyse des Golfspiels und der Augmented Reality Technologie die vielfältigen Möglichkeiten dieser aufstrebenden Technologie. Durch das Einbringen der neuen Interaktionsmethoden und Darstellungsmöglichkeiten in den Golfsport und der Spielumgebung eröffnen sich neue Möglichkeiten für Lern- und Trainingsmethoden.Bekräftigt wurde das Vorhaben der Entwicklung einer Augmented Reality Golf Simulation durch die fehlende Verfügbarkeit eines Systems, welches Training und Verbesserung des Spielers als Fokus hat. Die Visualisierung der Simulation erfolgt durch Spatial Augmented Reality mithilfe eines Projektors. Das Interaktionskonzept wurde für die Bedienung mit einem Golfschläger angepasst.

Isger Janson (BA-MCI) - Impact of Usability: A case study of an online directory of technology products to practice teaching and learning

Today’s educators are still often confronted with the challenge to integrate software applications for teaching and learning purposes in a technology-based learning environment. All to often, they have neither time nor expertise to make adequate decisions which application to choose for a particular learning situation due to a high amount of available tools online. Therefore, educators often rely on recommendations from websites that are promoting a wide array of technology products for teaching and learning.

This thesis explores a socially curated online directory that particularly addresses the demand of educators to find and rate suitable applications. It discovers the possible pain points related to usability issues during the process of application discovery and evaluation. Usability issues are chosen as indicators for how well the introduced website performances and meets user needs. As a result, design solutions that address these issues should be identified to help to optimize websites that have similar content or audience.

Throughout the process of usability testing tasks are loosely based on the widely accepted Usability Engineering Lifecycle framework. Thereby especially challenging is gathering insights from an international-based audience and enhancing them with data from locally conducted inquiries. - 07.05.2015: Martin Janksch (BA-MCI) - Benutzerzentrierte Entwicklung eines Sprachdialog-basierten Messaging-Systems am Fallbeispiel Telegram

Sprachdialogsysteme begegnen uns meistens in Telefongesprächen beim Kundenservice und zunehmend im Automobil, wo sie uns mit Sprachbefehlen den Zugriff auf Funktionen gewähren können, die nicht die Fahraufgabe oder die Fahrsicherheit betreffen, wie zum Beispiel dem Schließen von den Fenstern des Wagens. Während die Interaktion mit ihnen nicht immer fehlerfrei ist, können sie aber zu einem gewissen Grad die Ablenkung senken, der ein Autofahrer ansonsten ausgesetzt wäre, um die Funktion aufzurufen. Als Problem beschäftigt sich diese Arbeit mit dem Gebrauch von Mobile Messaging auf Smartphones im Straßenverkehr, denn ihr hoher Ablenkungsgrad beeinträchtigt die Verkehrssicherheit. Die in der Arbeit gestellte Frage ist, wie sich die Interaktion mit Mobile Messaging optimieren lassen könnte, um ihre Gebrauchstauglichkeit im Automobil zu verbessern. Es werden theoretische Grundlagen und Studien untersucht und die aktuelle Situation und Rechtslage betrachtet. Nach einer Analyse wird benutzerzentriert zunächst ein kleineres Dialogsystem konzipiert und evaluiert. Anschließend wird auf der Basis der quelloffenen App Telegram eine vereinfachte graphische Oberfläche zur Unterstützung entworfen und in ein funktionierendes System entwickelt. Das Ergebnis unterläuft mehrere Tests, unter anderem ein LCT-Test für die Spurabweichung, der einen erwartungsgemäßen Ablenkungsgrad zwischen der Baseline-Bedingung und des normalen Mobile Messaging misst.

Sprachdialogsysteme begegnen uns meistens in Telefongesprächen beim Kundenservice und zunehmend im Automobil, wo sie uns mit Sprachbefehlen den Zugriff auf Funktionen gewähren können, die nicht die Fahraufgabe oder die Fahrsicherheit betreffen, wie zum Beispiel dem Schließen von den Fenstern des Wagens. Während die Interaktion mit ihnen nicht immer fehlerfrei ist, können sie aber zu einem gewissen Grad die Ablenkung senken, der ein Autofahrer ansonsten ausgesetzt wäre, um die Funktion aufzurufen. Als Problem beschäftigt sich diese Arbeit mit dem Gebrauch von Mobile Messaging auf Smartphones im Straßenverkehr, denn ihr hoher Ablenkungsgrad beeinträchtigt die Verkehrssicherheit. Die in der Arbeit gestellte Frage ist, wie sich die Interaktion mit Mobile Messaging optimieren lassen könnte, um ihre Gebrauchstauglichkeit im Automobil zu verbessern. Es werden theoretische Grundlagen und Studien untersucht und die aktuelle Situation und Rechtslage betrachtet. Nach einer Analyse wird benutzerzentriert zunächst ein kleineres Dialogsystem konzipiert und evaluiert. Anschließend wird auf der Basis der quelloffenen App Telegram eine vereinfachte graphische Oberfläche zur Unterstützung entworfen und in ein funktionierendes System entwickelt. Das Ergebnis unterläuft mehrere Tests, unter anderem ein LCT-Test für die Spurabweichung, der einen erwartungsgemäßen Ablenkungsgrad zwischen der Baseline-Bedingung und des normalen Mobile Messaging misst.

Christian Peter (BA-MCI) - Entwicklung von Interaktionskonzepten auf Basis der Bewegungsparalaxe für mobile Geräte

Zur Vorstellung der Bachelorarbeit wird eine kurze Einführung in die Thematik des räumlichen Sehens, insbesondere dem Konzept der Bewegungsparallaxe gegeben. Inhalt der Arbeit ist eine Untersuchung verschiedener Möglichkeiten der Darstellung und Nutzung eines 3D-Launchers für Mobilgeräte unter Einbeziehung von Daten durch Headtracking. Zu diesem Zweck wurde eine App für das Firephone entwickelt, welches sich aufgrund seiner hohen Anzahl an Frontkameras für das Headtracking qualifiziert. Besonderer Fokus wird in der Arbeit darauf gelegt, wie sich die Anzahl an Icons in der 3D-Szene auf die Interaktion mit dem Nutzer auswirkt. Hierzu werden verschiedene Ansätze zur besseren Überschaubarkeit und Nutzbarkeit bei höherer Anzahl an gleichzeitig darzustellenden Icons evaluiert. Ziel der Arbeit ist es am Ende eine Aussage darüber treffen zu können, welche Anzahl an Icons Ideal hinsichtlich Geschwindigkeit und Fehlerrate der Bedienung ist und welche Methode einen positiven oder negativen Einfluss auf diese Anzahl haben kann. Die App wird im Laufe des Vortrages präsentiert und vorgeführt.

-

23.04.2015: Marvin Kastner (BA-MCI) - Entwicklung und Implementierung einer Tablet-Lösung zur gebrauchstauglichen Darstellung des Anamnesebogens der Klinik Preetz

Zu Beginn der Bachelorarbeit gab es die Idee, den pflegerischen Anamnesebogen der Klinik Preetz mithilfe eines touchbasierten Tablets darzustellen. Es wird der Ablauf von der ersten Anforderungsanalyse über die Erfassung der sich daraus ableitenden Implikationen bis hin zum fertig integrierten Modul namens formdoc dargestellt. Die Arbeit ist in Kooperation mit der Klinik Preetz entstanden und ist nun Teil des dort verwendeten Krankenhausinformationssystems myCare2x. Mit dem Begriff Anamnesebogen wird ein Formular bezeichnet, in dem der Pflegebedarf eines Patienten erhoben wird. Die Datenerhebung wird von Pflegekräften durchgeführt. Sie sind somit als spätere Nutzer des Tablets im Fokus der Entwicklung.

Die Idee, den Anamneseprozess auf dem Tablet zu unterstützen, stammt aus der EDV-Abteilung der Klinik Preetz. Die bisherige Arbeitsweise der Pflegekräfte umfasst sowohl eine Erfassung der Daten auf Papier als auch im PC. Manche Formulare existieren nur in Papierform, andere werden am PC erstellt und bei Bedarf ausgedruckt. Der Einsatz des Tablets zielt auf die Optimierung der Pflegeanamnese ab. Dies soll dadurch erreicht werden, dass die während der Pflegeanamnese gewonnenen Daten effizienter erfasst und nur noch an einer zentralen Stelle gespeichert werden. Es gibt bereits eine digitale Version des Anamnesebogens, die allerdings für den PC optimiert ist. Für diesen wird nun eine Optimierung für das Tablet vorgenommen.

Es werden die verschiedenen Situationen beleuchtet, wann Anamnesen durchgeführt werden und wann es sinnvoll ist, die Anamnese mit einem Tablet zu unterstützen. Aus dem Einsatzkontext leiten sich bestimmte geforderte Eigenschaften ab. Weitere Anforderungen kommen aus dem bestehenden System, zu dem sich formdoc kongruent verhalten soll.

Das Modul formdoc implementiert in seiner letzten Version alle im Anamnesebogen genutzten Features. Weitere Formulare können auf die gleiche Weise eingebunden werden. Im Sourcecode von formdoc sind internationalisierte Texte verwendet worden, damit das System mit wenig Aufwand auch für mcx:connect-Nutzer außerhalb Deutschlands angepasst werden kann.

Zur Zeit werden von formdoc die Sprachen Deutsch und Englisch unterstützt.

Dr. Gerd Bruder (HCI) -Distance Estimation in Large Immersive Projection Systems

When walking within an immersive projection environment, accommodation distance, parallax and angular resolution vary according to the distance between the user and the projection walls which can influence spatial perception. As CAVE-like virtual environments get bigger, accurate spatial perception within the projection setup becomes increasingly important for application domains that require the user to be able to naturally explore a virtual environment by moving through the physical interaction space.

In this presentation I present an experiment in which we analyzed how distance estimation is biased when the distance to the screen and parallax vary. The experiment was conducted in a large immersive projection setup with up to ten meter interaction space. The results showed that both the screen distance and parallax have a strong asymmetric effect on distance judgments. We found an increased distance underestimation for positive parallax conditions. In contrast, we found less distance overestimation for negative and zero parallax conditions.

-

16.04.2015: Shiva Kahlhori (MA-Inf) - Evaluation and Development of Approaches to Manipulate Visual Attention in Virtual and Augmented Reality

Humans perceive a lot of information about objects in the visual field. However, the visual working memory capability is limited and cannot process all the available information at once. Humans have the ability to select relevant information in the presence of distractors in the environment. The selection process is called human visual attention.

Humans perceive a lot of information about objects in the visual field. However, the visual working memory capability is limited and cannot process all the available information at once. Humans have the ability to select relevant information in the presence of distractors in the environment. The selection process is called human visual attention.

Nowadays, HMDs make it possible for humans to add virtual details to the real world or hide information from it. By wearing an HMD, humans are able to perceive a virtual or an augmented reality environment. Therefore, the manipulation of human visual attention in these environments becomes more important, e.g., in order to guide the observer through these environments.

The question arises whether there are any differences between applying different effects such as luminance and motion to one eye or both of them for manipulating an observer's attention. Moreover, the question arises what the role of eye dominance in visual manipulation is.

This thesis discusses techniques to manipulate visual attention in virtual and augmented reality environments by wearing an augmented reality see-through head-mounted-display (HMD). Directing human attention towards desired areas is an important task to improve the interaction between human and computer. Furthermore, changing an object in an environment in a way that an observer does not notice any change, has many applications in human-computer interaction.

In an experiment, manipulations of visual attention are analyzed in different conditions by presenting some effects for the left eye, right eye or both of them. The purpose of this thesis is to analyze the influence of applying two different effects for manipulating visual attention to the dominant and/or non-dominant eye. Therefore, there are three boxes designed in an experiment, in which the effects are applied to them. There is only one effect in each trial and an observer should find the effect. The correctness of answers and mean time until response are compared in each trial.

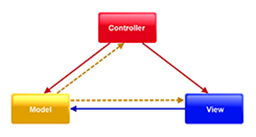

Henrik Stoldt (BA-Inf) - Vergleichsanalyse verschiedener Programmierparadigmen für interaktive Systeme

Das Programmierparadigma Model-View-Controller (MVC) beschreibt ein Architekturmuster, das bei der Entwicklung interaktiver Systeme hilft, den Quelltext übersichtlicher und flexibler zu machen. Hierbei wird die Software in die drei Module Model, View und Controller aufgeteilt, die jeweils Teilaufgaben des Systems übernehmen. MVC wurde bereits 1979 entworfen und hat sich seitdem in viele verschiedene Varianten verzweigt. Entwickler stehen heutzutage vor dem Problem, zwischen diesen Varianten zu entscheiden und für ihr Projekt die richtige zu wählen.

In dieser Arbeit wurden mit MVC, MVP (Model-View-Presenter) und MVVM (Model-View-ViewModel) drei Hauptvarianten des Paradigmas untersucht. Sie wurden im Detail betrachtet und miteinander verglichen, um herauszufinden, wo die Unterschiede sowie Stärken und Schwächen liegen.